Arte nel Castello

Il Castello di Galeazza, un viaggio nella storia e nella bellezza dell'arte medievale

Da una ricerca della Dott.ssa Francesca Sinigaglia / Storica dell'arte / Archivista - Museo Ottocento Bologna

Il Castello di Galeazza si erge nel paesaggio emiliano come un affascinante testimone del passato, un'opera che racchiude in sé secoli di storia, architettura e arte. Situato nella pianura bolognese, questo castello rappresenta un fulgido esempio di archeologia medievale, rinnovato secondo i canoni del pieno Ottocento, a seguito dell’arrivo delle teorie di due illustri figure: John Ruskin (1819-1900) ed Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), che hanno influenzato profondamente la generazione di Alfonso Rubbiani (1848-1913). La bellezza del Castello di Galeazza non risiede solo nella sua architettura, ma anche nel suo percorso di restauro e nella storia dei suoi artisti.

L'eredità medievale e l'influenza ottocentesca

La storia del Castello di Galeazza affonda le radici nel periodo medievale, quando le fortificazioni simili avevano la funzione di difendere i territori e le comunità locali. Questi edifici, con le loro torri e i loro merli, evocano un'epoca di cavalieri e battaglie, di intrighi e alleanze. Tuttavia, con l'arrivo del XIX secolo, la percezione del patrimonio storico cambiò radicalmente. Le teorie di Ruskin e Viollet-le-Duc giocarono un ruolo cruciale nel rinnovato interesse per i castelli e le architetture storiche, portando a una delibera non solo di restauro ma anche di reinterpretazione di questi gioielli architettonici.

Ruskin, noto per il suo approccio romantico all'arte e all'architettura, sosteneva l'importanza della verità e della bellezza, invitando a preservare l'autenticità delle opere. Viollet-le-Duc, d'altra parte, propose un metodo di restauro più audace, promuovendo l'idea del "completamento" delle opere storiche per riportarle al loro antico splendore. Queste diverse filosofie di restauro influenzarono il lavoro di Alfonso Rubbiani e di altri artigiani del periodo, dando vita a una nuova generazione di castelli che univano il passato con una visione moderna.

Il restauro del Castello di Galeazza

Il Castello di Galeazza fu sottoposto a un significativo restauro dal 1870 ad opera di Giuseppe Gallerani, un uomo illuminato che acquistò l'edificio dal Marchese Taddeo Pepoli. La sua visione di restauro non si limitò a riparare le strutture danneggiate, ma mirava a ricreare un'atmosfera che riflettesse lo spirito del luogo e la sua storia millenaria. In questo contesto, Gallerani si avvalse della collaborazione di artisti del calibro di Luigi Samoggia (attivo sul finire del XIX secolo) e Giuseppe Ravegnani1, vere e proprie icone dell'arte dell'epoca.

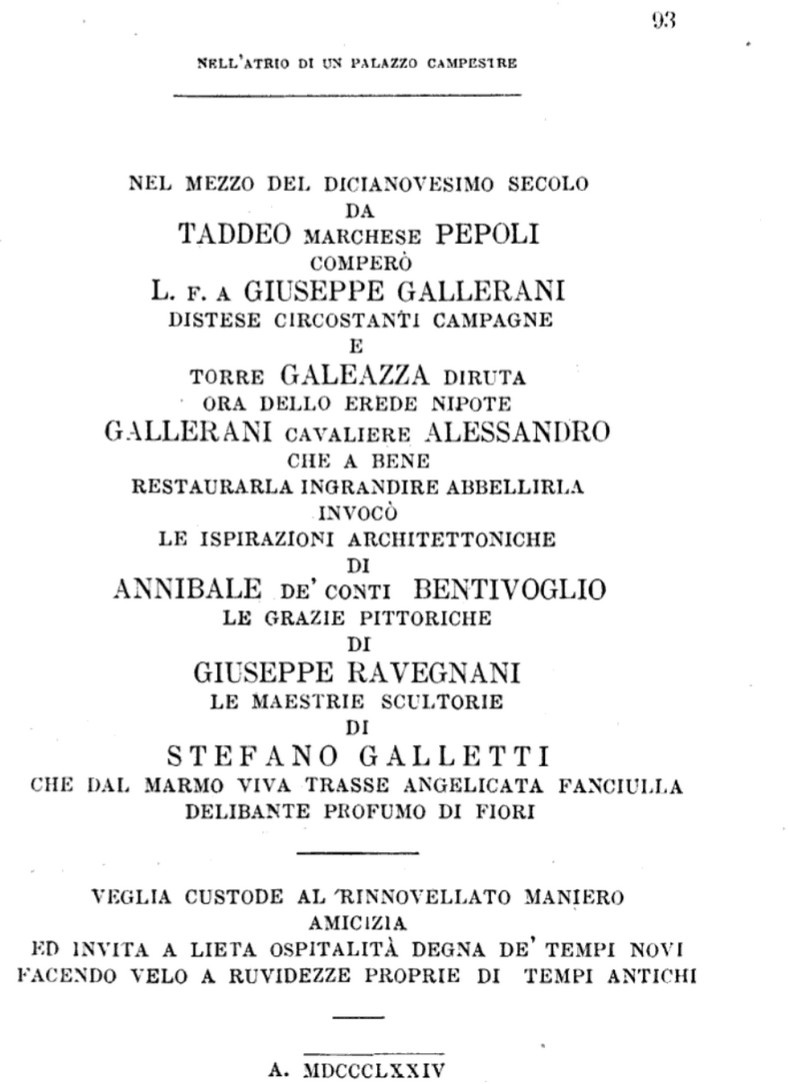

La letteratura storica ha attribuito a Samoggia e Ravegnani la realizzazione decorativa degli interni, ma la mancanza di documentazione certa ha lasciato spazio a speculazioni e ricerche approfondite. Solo di recente, attraverso uno studio iconografico accurato, è stata identificata una lapide dedicatoria che, secondo le indagini, doveva trovarsi nell'atrio d'ingresso del castello. Questa scoperta ha permesso di gettare nuova luce sul lavoro di questi artisti e sulla sua importanza storica.

La lapide dedicatoria di Carlo Pepoli

La lapide, scritta nel 1874 dal Conte Carlo Pepoli (Bologna, 1796-1881), è un documento prezioso che testimonia non solo l'attività artistica del tempo, ma anche il contesto culturale e politico del Risorgimento italiano. Pepoli, letterato e uomo di cultura, fu una figura influente a Bologna. La sua carriera lo vide ricoprire ruoli di spicco, tra cui quello di sindaco. La sua opera, "Tre centurie delle iscrizioni italiane"2, pubblicata nel 1874, è una raccolta fondamentale che offre un interessante spaccato della comunicazione attraverso le iscrizioni.

Il testo della lapide è carico di significato e onore, catturando l'essenza del Castello di Galeazza e dei suoi artisti. È un riconoscimento non solo per il lavoro fatto, ma anche per l’importanza di preservare la cultura e la storia locale. Le parole di Pepoli echeggiano dentro le mura del castello, creando un legame tra il passato e il presente, tra l'arte e la vita.

Gli artisti e la creazione del progetto iconografico del Castello di Galeazza

Il restauro del Castello di Galeazza non sarebbe stato possibile senza il genio e il talento degli artisti che furono chiamati a realizzare il progetto iconografico, i cui nomi risuonano ancora oggi tra le pagine della storia dell'arte italiana. Giuseppe Ravegnani, originario di Rimini (1832-1918), fu incaricato della decorazione pittorica. Accanto a lui, Stefano Galletti, nato a Cento (1832-1905), si occupò del progetto scultoreo. Insieme, questi due artisti crearono un'opera straordinaria che cattura l'attenzione e l'immaginazione di chiunque visiti il castello.

Giuseppe Ravegnani - Maestro della decorazione pittorica

Giuseppe Ravegnani è noto per il suo stile distintivo, che combina elementi del romanticismo con la tradizione classica. La sua opera al Castello di Galeazza rappresenta il culmine della sua carriera, con dipinti che non solo abbelliscono gli spazi interni ma raccontano anche storie di grande impatto visivo e simbolico. Il suo approccio non si limitò a semplici decorazioni; Ravegnani cercò di creare uno spazio che fosse in perfetta armonia con la filosofia di restauro promossa da Gallerani e influenzata dalle teorie artistiche dell'epoca.

L'ingresso magnificente del castello, con le sue stelle dorate su sfondo blu, è un esempio lampante del suo talento. Questo corridoio d’accesso invita i visitatori a scoprire ulteriormente le meraviglie nascoste del castello, mentre gli stemmi delle maggiori città italiane, che ornano le pareti, rimandano all'orgoglio patriottico e all'unità del paese nel momento storico del Risorgimento.

Stefano Galletti - l'arte della scultura

Accanto a Ravegnani, Stefano Galletti apportò la sua ingegnosità creativa attraverso il progetto scultoreo del castello. La sua abilità nel dare vita a materiali inerti e la sua maestria nel plasmare la forma lo resero uno dei più importanti scultori del suo tempo. Le opere di Galletti al Castello di Galeazza sono caratterizzate da un'attenzione meticolosa ai dettagli, con sculture che richiamano elementi della natura e della vita quotidiana nel contesto storico del castello.

La stanza del camino, un altro dei punti di forza del Castello, fungeva da luogo di raccoglimento per gli ospiti. Qui, la scultura si mescola con la decorazione pittorica per creare un'atmosfera calda e accogliente, in cui gli innamoramenti e le conversazioni si intrecciano attorno al fuoco. Le opere di Galletti, sapientemente integrate nel design complessivo, raccontano storie e leggende che apportano un ulteriore strato di significato a quest’area del castello.

La stanza del gioco: un'intrigante esperienza visiva

Un'altra area di grande interesse nel Castello di Galeazza è la stanza del gioco, dove la creatività di Ravegnani e Galletti si riflette nella decorazione e nelle opere scultoree. Questa stanza, concepita come uno spazio di svago, alterna giochi da tavolo come dama, carte e biliardo, e presenta una quadratura a finta tenda, una tecnica che crea un'illusione di profondità e movimento. L'atmosfera giocosa e conviviale è accentuata dalle decorazioni, dove l'arte non è solo estetica, ma anche un invito alla socializzazione e alla spensieratezza, evidenziando il ruolo del castello come centro di vita sociale.

Ricerche in corso e influenza di Luigi Samoggia

Attualmente, uno studio più approfondito è in corso per chiarire eventuali corrispondenze tra il Castello di Galeazza e altri castelli del circondario, oltre a investigare il coinvolgimento di Luigi Samoggia (Bologna 1811- Bologna 1904) nella decorazione pittorica. Si spera di poter documentare in modo più dettagliato il suo possibile impatto sulle opere all’interno del castello, integrando così un altro pezzo nel puzzle della storia artistica di questo luogo.

Nel 1921, Antonio Orsini, nel suo "Sunto storico artistico statistico della città di Cento", affermò che «La Galeazza dalla maestosa torre di Taddeo Pepoli è dipinta dal Samoggia e dal Ravegnani»3. Questa citazione sottolinea l'importanza di riconoscere i contributi di più artisti nel plasmare l'identità visiva del Castello di Galeazza. Orsini, attraverso la sua opera, non solo ha documentato la storia artistica e culturale di Cento, ma ha anche messo in evidenza il valore dei legami tra le diverse figure artistiche che operarono in quel periodo, contribuendo a una comprensione più ampia e articolata dell'arte emiliana.

L'Interazione tra Arte e Storia

Il Castello di Galeazza, con la sua ricchezza di dettagli architettonici e decorativi, non è solo un’opera d’arte, ma un vero e proprio museo vivente che racconta storie di epoche passate. Le scelte artistiche di Ravegnani e Galletti non sono casuali, ma riflettono l'epoca del Risorgimento e l'aspirazione alla glorificazione della storia nazionale. Ogni elemento decorativo ha un significato, un simbolo che trasmette valori culturali e sociali, collegando i visitatori con le loro radici e la loro identità collettiva.

Le stelle dorate dell’ingresso e i vari stemmi sono un chiaro richiamo all'unità d'Italia, un tema centrale del movimento risorgimentale. Esplorare il castello significa dunque non solo apprezzare un’opera architettonica, ma anche immergersi in un contesto storico di grande importanza, facendo vibrare nella memoria i sentimenti di un'intera nazione che si stava formando.

La conservazione del patrimonio

In un mondo in cui il patrimonio storico e culturale è sempre più minacciato, il lavoro degli artisti e dei restauratori assume un significato ancora più rilevante. La dedizione di Giuseppe Gallerani, Ravegnani e Galletti non è da considerarsi solo un investimento estetico, ma un atto di amore verso la storia e la cultura. Le opere realizzate nel Castello di Galeazza rappresentano un tentativo coraggioso di preservare la memoria, di mantenere vive le storie e le tradizioni in un'epoca di cambiamento e di modernizzazione.

Le sfide della conservazione sono molteplici: i cambiamenti climatici, l'inquinamento e il deterioramento naturale possono minacciare la bellezza e l'integrità delle strutture storiche. Per questo motivo, il continuo studio e la ricerca, come quelli condotti attualmente dagli storici e dai curatori del castello, sono essenziali per garantire che questi tesori possano essere apprezzati dalle generazioni future.

Il futuro del Castello di Galeazza

Guardando al futuro, il Castello di Galeazza ha il potenziale non solo di rimanere una tappa significativa per i turisti e gli studiosi, ma anche di diventare un centro vivace di attività culturali. Organizzare mostre d'arte, eventi musicali e conferenze storiche può attrarre visitatori e studiosi da tutto il mondo, trasformando il castello in un luogo di incontro e di scambio di idee. Le iniziative che potrebbero essere adottate in questo spirito contribuirebbero a stimolare un rinnovato interesse per la storia locale e a rafforzare i legami della comunità con il proprio patrimonio.

Promuovere l’educazione e la sensibilizzazione rispetto alla conservazione dei beni culturali è altrettanto cruciale. Attraverso programmi scolastici e attività per famiglie, le nuove generazioni possono essere incoraggiate a comprendere e a valorizzare la loro eredità culturale, creando una connessione tra il passato e il presente che arricchisce la loro identità.

Conclusione

In conclusione, il Castello di Galeazza non è soltanto un esempio di architettura medievale rinnovata secondo i canoni ottocenteschi; è una testimonianza viva di un'epoca, di artisti e di valori che continuano a influenzare la cultura contemporanea. Lo studio e la valorizzazione di questa straordinaria struttura, insieme all'impegno di artisti come Giuseppe Ravegnani e Stefano Galletti, rappresentano un invito a riflettere sulla nostra storia e a rispettare il nostro patrimonio.

Ogni visita a questo castello è un'opportunità per immergersi in un racconto avvincente di bellezza, arte e passione per la conservazione. E mentre i visitatori attraversano le sue sale adornate, possono sentirsi parte di una narrazione che si snoda attraverso i secoli, tra memoria e futuro, arte e storia, celebrando l'eredità di un luogo che ha molto da insegnare a chi è disposto ad ascoltare.

Bibliografia

1 L. Meletti, Annali crevalcoresi, ms Sec. XIX, 52 vol.; U. Beseghi, Castelli e ville bolognesi, Bologna,1957; P. Cassoli, Bologna e i Comuni della Provincia. Dal Santerno al Panaro nella storia, nell’arte e nella tradizione, vol. III,

Da Bologna a Modena, vol. I, Bologna, 1986; M. Savini, La fondazione architettonica della campagna: uno studio sulla pianura bolognese, 1999; P. Pancaldi, A. Tampellini, Le dimore dei signori: ville e castelli fra Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, 2004.

2 Carlo Pepoli, Tre centurie delle iscrizioni italiani, Società Tipografica dei Compositori, Bologna, 1874, p. 93.

3 Antonio Orsini, Sunto storico artistico statistico della città di Cento, Tipografia Soffritti, Cento 1921,

pp. 14. 15